A tous les lecteurs réguliers ou occasionnels de ce blog, bonnes et profitables vacances et rendez-vous dès le mardi 25 août pour de nouvelles mises à jour.

A tous les lecteurs réguliers ou occasionnels de ce blog, bonnes et profitables vacances et rendez-vous dès le mardi 25 août pour de nouvelles mises à jour.

Daniel Raffard de Brienne - Page 12

-

Bonnes vacances

-

DICI

DICI est l’organe de communication de la Maison générale de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X.

DICI est l’organe de communication de la Maison générale de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X.Au 1er août, le site Internet DICI change de forme sans que nous sachions trop ce qui changera.

Dans sa rubrique "archives", ce site propose près de 200 numéros de ce périodique, offrant ainsi une mine d'informations, de réflexions ainsi que de nombreuses heures de lecture.

Le site DICI

-

L'économisme, matrice de la "pensée unique" contemporaine

La pensée économique libérale s’oppose à la culture, à la religion, à famille et à la nation. Elle développe son matérialisme dans l’utilitarisme, l’hédonisme et le rêve paresseux de la jouissance des biens terrestres obtenus sans efforts. Tel est le tableau dépeint dans cet article par le professeur Rousseau que nous remercions vivement de sa contribution.

La pensée économique libérale s’oppose à la culture, à la religion, à famille et à la nation. Elle développe son matérialisme dans l’utilitarisme, l’hédonisme et le rêve paresseux de la jouissance des biens terrestres obtenus sans efforts. Tel est le tableau dépeint dans cet article par le professeur Rousseau que nous remercions vivement de sa contribution.Allergique à toute prise de recul par rapport à ce qu’elle est, à toute discussion susceptible d’ébranler la croyance en sa valeur absolue, la démocratie, plus que jamais, s’adore elle-même. Défense de troubler le ronron consensuel autour du droit suprême du système, dont l’humanité rêvait depuis toujours, à s’étendre désormais à toute la planète ! Quelle est donc la racine d’une telle auto idolâtrie ? Il est aujourd’hui devenu plus aisé de le voir. Au cœur de la démocratie, les droits de l’homme, dont elle se veut la servante. Au cœur de ces droits, celui, crucial, vers lequel tous les autres montent et convergent : le droit au bonheur, c’est-à-dire le droit illimité pour l’humanité de jouir de soi de façon immanente. Rendre un tel « droit » effectif a été, ce me semble, l’objectif essentiel d’une Révolution dont les deux moments historiques successifs ne doivent pas nous faire oublier l’unité profonde. Sous le terme de « happiness » en Amérique et de « bonheur » en Europe, c’est une même réalité qui se profile : l’épanouissement purement terrestre d’un homme las de la vallée de larmes, las d’attendre d’un Dieu lointain une béatitude abstraite, réservée de surcroît à ses seuls adeptes. Un bonheur peut-être médiocre, mais sûr, mais tangible, voilà celui auquel aspire l’humanité occidentale moderne, dont les porte-voix, depuis plus de trois siècles disent tous la même chose : ce que les Montchrétien, les Locke, les Encyclopédistes, les Kant et les Constant exprimaient déjà à mots plus ou moins feutrés, un Marx le résumera en termes triviaux. Pour que les hommes soient enfin « émancipés », c’est-à-dire en possession d’eux-mêmes, il faut, écrit « L’Idéologie allemande » (1846), qu’ils soient en mesure « de se procurer nourriture et boisson, logement et habillement en qualité et en quantité complètes ». Tout le reste est littérature. Ne nous leurrons pas : croire que la Révolution démocratique moderne voulait avant tout détrôner le Législateur divin pour mettre l’homme à sa place, c’est donner trop de poids à une superbe diabolique qui est loin, en réalité, de tarauder la majorité des individus. Pour la grosse masse, c’est le confort, c’est le bien être qui sont le but, non d’en finir avec un Dieu dont notre orgueil aurait décidé soudain de ne plus supporter la concurrence. À la limite, si le Christ acceptait la « croissance » (comme l’Américanisme… et Vatican II semblent n’en point douter), il mettrait tout le monde d’accord ; l’essentiel est que la voie soit libre vers un état aussi exclusif que possible d’attente, d’effort, de tension intérieure, de sacrifice. Bref, les vrais biens – comme nous le disons crûment aujourd’hui – sont de consommation. Or ces biens sont surtout matériels ; ce sont ceux qu’une humanité intelligente et active peut donc raisonnablement espérer se procurer plus ou moins rapidement, par ses seules forces.

Les allergies de l’économisme

Dès lors se dessinent déjà les thèmes dont l’adoption ou le rejet logique par la mentalité contemporaine va cerner les contours du paysage culturel mondial (le P.C.M !), substitut actuel du marxisme environnemental qui prévalait encore il y a un demi-siècle. Voici, à mon avis, la matrice d’où ils procèdent. C’est le thème – rajeuni grâce à la technique – d’un passage de l’indigence à la jouissance consumériste. De Descartes au M.E.D.E.F., en passant par les Lumières, le Positivisme et le Communisme, la chanson est toujours la même : l’homme a commencé par la pénurie, écrasé qu’il était dans son enfance, par la marâtre nature ; il a appris, peu à peu à la dominer ; il finira dans l’opulence collective, récompense de son travail. On peut être libéral ou socialiste, on peut essayer d’être les deux à la fois ; impossible d’être autre chose, revenir à l’âge des cavernes étant inimaginable. S’il y a un centre de gravité de la Weltanschauung occidentale, c’est bien là qu’il se trouve : industrialistes d’instinct depuis deux bons siècles, c’est d’abord de Saint-Simon que nous sommes les disciples ! Cette obsession productiviste, qu’a-t-elle pour corollaire ?

D’abord, la dévalorisation systématique de toutes les institutions, activités et représentations étrangères ou indifférentes à l’Économie ; ensuite, et à plus forte raison, une sourde animosité contre celles qui pourraient avoir des connotations économiques franchement négatives.

L’appauvrissement culturel effarant du paysage contemporain relève du premier phénomène. Comment une société devenue industrialo-mercantile pourrait-elle conserver de l’intérêt pour l’art, la philosophie ou même la science ? L’agonie de l’art dès la fin du 19e est peut-être le signe le plus évident de la décadence spirituelle qui accompagne nécessairement la matérialisation des sociétés. Un second signe en est le déclin spéculatif encore plus précoce (il remonte au 18e !) d’un occident où la métaphysique et la théologie, inutiles à notre bien-être, se tarissent ensemble. Ceci pour laisser place – et c’est un troisième indice de faillite culturelle – non à un nouvel essor proprement théorétique, mais à une « techno-science » tendue vers le seul utile, dont on voit aujourd’hui les ravages. Le premier résultat de l’économisation de notre monde est donc clair : c’est le règne d’une a-culture généralisée dans laquelle communient, d’abord, le peuple et ses élites, bien d’accord pour penser que la « faculté de l’inutile »… est faite pour le rester.

Désertification spirituelle

Dans sa seconde dimension, le « penser mondial » apparaît comme étroitement tributaire, encore, de l’économisme. Car son contenu se constitue à partir du rejet global de réalités jadis vécues comme naturelles et légitimes mais qui, si elles devaient continuer à être reconnues aujourd’hui, mettraient la société économiste en état de dysfonctionnement. La première est la morale, dont le droit pénal, son bras séculier, partage le discrédit. Conviant l’humanité à dominer ses instincts et à faire preuve, notamment, en contrôlant ses appétits matériels, d’un minimum de tempérance, elle ne peut avoir dans l’homo-œconomicus qu’un ennemi né : comment pourrait-elle, à moins d’avaler son premier commandement, avaliser le droit de tous à tout avoir, qui sert de légitimation profonde à l’économie de masse aujourd’hui régnante ? A fortiori la religion (la religion catholique) apparaît-elle comme indésirable dans le monde économique moderne. Offrir de son temps à l’Éternité, alors que le temps, c’est de l’argent ? Croire qu’on a une vocation irremplaçable, alors que la standardisation croissante des produits, donc de la demande, est la condition de la satisfaction économique globale ? S’attacher à des dogmes immuables, alors que l’essence de la vie, dont le marché moderne n’est que la réplique, c’est de bouger sans cesse ?

Rejet de la famille

Allergique à la norme, tant religieuse que morale, l’économisme l’est aussi, selon la même logique, à deux autres grandes réalités, dont l’occident aimerait bien pouvoir se débarrasser. La famille d’abord, en raison de son incapacité structurelle à se plier aux nécessités d’une société économique « avancée ». Quelques contorsions qu’elle fasse pour y remédier, elle a et aura toujours contre elle deux handicaps, expliquant le discrédit dont la pensée unique la frappe. D’une part, elle nuit à la Production, dans la mesure où elle en détourne des hommes et des femmes que ses soins accaparent ; d’autre part, elle décourage la consommation : quand on mange, qu’on s’habille, qu’on habite à plusieurs, on ne fait pas vraiment travailler le commerce ! Dans un univers suréconomisé, le rejet, au moins culturel, de la société domestique n’est plus qu’une question de temps. Avec, en prime, un a priori intellectuel et sentimental de plus en plus favorable aux catégories sociales vivant de son implosion, dont les dépenses alimentent largement les caisses réunies de la banque, de l’entreprise et de la grande surface : femmes, jeunes, homosexuels, seniors émancipés, etc., tacitement complices dans le refus de toute frugalité.

Rejet de la nation

Le rejet du cadre national, si consensuel aujourd’hui, relève de la même logique. Pourquoi production et consommation de masse, dont la nature exclut qu’elles s’auto-limitent spontanément, devraient-elles se confiner à un territoire déterminé ? La jouissance économique n’a pas de frontières ! Au temps de Voltaire, seuls les bourgeois épicuriens étaient « cosmopolites » ; en devenant « mondialistes », les salariés modernes, leurs successeurs, ne font que démocratiser l’économisme, et le pousser à son terme.

Rejet du ciel d’abord, rejet sur terre ensuite de toute limite et de tout enracinement sont sans doute les deux grands corollaires de la « poursuite du bonheur » : l’idéologie qui en découle dresse désormais, comme dirait Tocqueville, un cercle formidable autour de la pensée – celui d’un néo-totalitarisme occidental, dont le libéralisme et le communisme n’étaient peut-être que les prodromes inchoatifs.

Traits constitutifs de la mentalité économiste

Ce néo-totalitarisme est le point d’aboutissement d’une évolution sur laquelle il importe de revenir un instant, pour mieux en mesurer la perversité. Que le personnel de l’Économisme occidental ait changé au fil du temps relève de l’évidence. Entre le bourgeois ou l’ouvrier du I9e et le salarié actuel, quelle différence ! L’économisme du premier âge était encore marqué par la Transcendance dont il incarnait le rejet : il conservait, en la réfléchissant encore malgré lui, une certaine modération, une certaine timidité. L’homo-œconomicus de ce temps n’a pas contracté le culte de la superfluité vaniteuse. C’est un utile collectif plutôt fruste (symboles : la vapeur ou le rail) qu’il croit, naïvement, indispensable à son bonheur. La modestie relative de ses ambitions révèle l’influence que la tradition helléno-chrétienne exerce encore sur lui. Lorsque cet héritage est abandonné, le rejet de la Transcendance qu’il véhiculait toujours fait son œuvre : perdant toute discipline, tout contrôle, l’économisme vire à l’hédonisme radical ; il prend la forme ludico-esthétique que nous lui connaissons aujourd’hui.

Quelles sont les dimensions principales de l’économisme « dernier cri » dont la « pensée unique » actuelle est le reflet ? J’en vois trois.

I) La valeur des choses se mesure, d’abord, à l’intensité de la satisfaction qu’elles nous procurent ; elles ne valent que le plaisir qu’elles nous donnent. D’où une inféodation radicale – inconnue du capitalisme « classique » – de l’économie à la demande factuelle, qu’il s’agit de satisfaire à tout prix. Cette « subjectivisation » totale de l’économie (dont le résultat est la mise sur le même plan de la bière et de l’eau bénite) traduit une première manière pour l’économisme, d’en expulser la Transcendance ; car celle-ci signifie d’abord que l’homme n’est pas « mesure de toute chose » ; mais est au contraire mesuré par des normes objectives, qu’il doit reconnaître et auxquelles il doit se soumettre.

2) La valeur des choses se mesure, ensuite, à l’immédiateté de la satisfaction qu’elles occasionnent. Il est intolérable d’avoir à attendre ! Tout, tout de suite ! Surtout pas de plantation de noyers, surtout pas d’épargne, dont les fruits ne seront peut-être jamais récoltés (la bourse, devenue instantanéiste est ici le parfait symbole d’une économie qui aspire à ne plus vivre qu’au présent). Dans cette horreur pour le « long terme », c’est évidemment un second refus de la Transcendance qui se trahit : car l’instant, que l’économisme « dernière mouture » hypostasie fiévreusement, qu’est-ce d’autre que le contraire de l’éternité, cet autre attribut essentiel de la même Transcendance ?

3) La valeur des choses se mesure, enfin, à leur facile accessibilité, c’est-à-dire au peu de mal à se donner pour pouvoir en faire usage. Nos contemporains, à l’exception (provisoire ?) des calvinistes anglo-saxons, préfèrent de loin Rousseau à Bentham, l’Ile Saint-pierre à l’usine et au bureau. À la limite, ne plus rien faire (cf. la vague écologique) leur déplairait moins que d’avoir à travailler dur pour continuer à consommer. Les 35 heures planétaires sont devenues leur rêve ! La haine du travail, sécrétée par un monde qui est lui-même le pur produit du travail, est bien la troisième grande dimension de l’économisme actuel. Qui ne voit qu’à nouveau, et enfin, c’est la Transcendance qu’on évacue ici ? Elle ne s’offre qu’à ceux qui font, pour s’élever vers elle, un effort - dont elle est seule juge - mais dont elle sera la récompense. Aucune religion n’a jamais dispensé ses adeptes, désireux de s’attirer la grâce divine, d’une dépense minimale d’énergie…

Ma conclusion sera brève. L’Économisme devenu aujourd’hui ouvertement subjectiviste, instantanéiste et paresseux, achève sous nos yeux de développer son essence, fondamentalement antireligieuse et particulièrement antichrétienne. On peut penser que c’est lui qui modèle la mentalité de la majorité des « civilisés » actuels, sous le contrôle diffus de la presse, de la grande entreprise, de la banque et des pouvoirs politiques complices.

Professeur Claude Rousseau

-

Deux ans déjà

Il y à deux ans, jour pour jour, décédait pieusement Daniel Raffard de Brienne. Hasard mais aussi, si l'on veut, clin d'oeil du destin, le 7 juillet 2007 était aussi le jour tant attendu des catholiques de tradition, celui de la publication par Benoît XVI du Summorum Pontificum autorisant la célébration du Sacrifice de la Messe suivant l’édition type du Missel romain promulgué par le B. Jean XXIII en 1962 et jamais abrogé, en tant que forme extraordinaire de la Liturgie de l’Église.

Voici le texte en question :

-

Bref examen critique du nouvel Ordo Missae

Brève histoire de la messe catholique

C’est au cours d’un repas, la Cène, que le Christ institua ce que nous appelons la messe. C’est sous les espèces de base de la nourriture, le pain et le vin, qu’il se sacrifia en préparation du sacrifice de la Croix.

Nous allons voir qu’un ambiguïté sera créée beaucoup plus tard au sujet de la définition et de la nature de la messe. Certains prendront la circonstance accessoire pour l’événement principal et retiendront la Cène à la place du sacrifice.

Or, si la Cène n’était que l’occasion de l’institution de la messe,le pain et le vin constituaient le signe visible du sacrement de l’Eucharistie, un signe visible comme en possèdent tous les sacrements.

Il est remarquable de constater que l’enseignement du Christ part toujours d’éléments temporels pour se mettre à la portée de nos âmes qui, bien que spirituelles, n’appréhendent le surnaturel qu’à travers le naturel.

De même, beaucoup de miracles du Christ reposent sur une base matérielle inutile en elle-même. Par exemple, le Christ n’avait pas besoin de boue pour guérir l’aveugle, ni de quelques pains d’un petit garçon pour nourrir une foule. Il n’avait pas davantage besoin de faire verser de l’eau dans les jarres de Cana pour les remplir de vin. Non plus que de faire ouvrir le tombeau et délier les linges funéraires pour ressusciter Lazare.

Tout cela montre la délicate attention du Christ et son désir de ne pas forcer la liberté de l’homme. Les miracles convainquent les gens de bonne foi ; les signes sensibles les confortent tout en laissant aux gens de mauvaise foi le prétexte de nier les miracles.

Ainsi en est-il pour le plus grand des miracles, le seul nécessaire : la Résurrection. Là, pas de ces jaillissements merveilleux et triomphaux comme en auraient inventé des mythologies. Le Christ ressuscité a simplement disparu du tombeau ; sans même déranger le linceul, mais en laissant un signe : sa propre empreinte qu’aucune science ne peut expliquer. Et seule la parole de ceux qui, pendant quarante jours, auront côtoyé le Ressuscité avant de le voir monter au Ciel témoignera de l’événement fondateur de notre Foi.

Pour en revenir aux signes de l’eucharistie, on doit remarquer que la transformation du pain et du vin en corps et sang du Christ n’est pas un miracle puisqu’elle ne force pas les lois de la nature. Elle est un mystère.

On prétend parfois, pour soutenir la thèse selon laquelle le repas-Cène constitue l’essentiel de la messe, que les premiers chrétiens faisaient précéder la communion d’un véritable repas, les agapes. Il est certain que les tout premiers chrétiens reconstituaient la Cène dans des repas amicaux (agapê signifie amour). Mais saint Paul en dénonça rapidement les abus et, dès le IIe siècle, les agapes vespérales étaient disjointes de ce qui deviendra la messe et étaient célébrées le matin. Des agapes finalement interdites en 397, il ne restera que l’usage du pain bénit.

Quoi qu’il en fût, les premiers chrétiens célébraient, disaient-ils, les « mystères » (et non la Cène). Les prières fondamentales de la consécration sont connues par le Nouveau Testament. Dès la fin du Ier siècle, le Didachê y ajoute d’autres prières.

Divers rites, occidentaux et orientaux, s’élaborent, enrichissant la liturgie autour des parties essentielles qui expriment le sacrifice.

On trouve des traces de canon romain dès le IIe siècle. L’essentiel en est déjà constitué au Ive siècle et reçoit quelques additions au Ve. Apparaît à cette époque une tendance à l’unification des rites ayant cours en Occident sur le seul modèle romain. Grégoire le Grand, pape de 590 à 604, perfectionne de nombreux points de la liturgie romaine. Il introduit, par exemple, la façon de chanter le Kyrie, impose l’Alléluia en dehors du temps pascal ou déplace le Pater à la fin du canon. Il rédige le sacramentaire, ancêtre du missel, où il conjugue temporal et sanctoral et règle le chant liturgique.

La messe dite de saint Pie V n’est autre que le rite romain, tel qu’on le trouve à peu près à cette époque. Les prières de l’offertoire, qui remontent au VIIe ou au VIIIe siècle, seront adoptées par Rome au XIe siècle. Au Moyen Age, le culte très vif des espèces consacrées fera ajouter le rite de l’élévation pour permettre aux fidèles de mieux adorer les éléments du sacrifice.

On voit ainsi que la notion de messe-sacrifice est bien implantée et répandue dans l’Eglise dès le début du christianisme.

Le développement de la liturgie rencontre assez vite quelques obstacles. Dès le Ive siècle, un certain Vigilance s’oppose au triomphalisme et veut revenir à la simplicité primitive : c’est un discours qui reviendra beaucoup plus tard ! Comme le remarquait en d’autres termes Pascal, les prétendus retours aux sources servent de prétexte aux révolutions destructrices.

De leur côté, à l’époque de Vigilance, les Ariens, qui nient la divinité du Christ, instituent la communion debout et dans la main, réduisant ainsi les marques de respect. Comme pour la plupart des hérétiques, leurs écrits manquent de netteté, mais, refusant la divinité du Christ, ils ne devaient pas croire à la transsubstantiation et, pour eux, la messe ne pouvait être qu’un repas en commun, une cène.

En ce sens, l’arianisme préfigure la Réforme. Le XVIe siècle voit éclore avec la Renaissance un renouveau de la culture gréco-latine dont est issue la civilisation occidentale. Malheureusement, ce renouveau s’inspire d’un humanisme qui n’est rien d’autre qu’une glorification de l’humanité.

L’homme, devenu adulte (comme nos modernes chrétiens !), entend se libérer des contraintes qui, pense-t-il, brident son développement et s’opposent à son bonheur. Des contraintes civiles : et ce sera à terme la Révolution et ses filles. Des contraintes religieuses : et cela commencera dès le début du XVIe siècle par la Réforme.

Luther, le premier réformateur, s’en prend à tout ce qui le gêne : la doctrine et surtout la hiérarchie de l’Eglise catholique. Il vise particulièrement la messe, car, dit-il, « c’est sur la messe comme sur un rocher que s’appuie la papauté ».

Il conserve cependant les apparences de la messe, mais d’une messe vidée de sa substance. Plus de canon, plus de transsubstantiation. Luther admet sous le nom d’impanation, une certaine présence réelle du Christ à l’intérieur des espèces eucharistiques ; Les autres réformateurs réduiront cette présence à une simple présence spirituelle.

Il n’est plus question de sacrifice. La messe, ou plutôt les offices qui prétendent la remplacer, ne sera plus qu’un pieux repas communautaire limité au partage du pain et du vin et commémorant la Cène. On ne parle plus que de Sainte Cène.

C’est contre ces graves errements que s’élève le concile de Trente et que le pape saint Pie V unifie et codifie le rite romain de la messe, tout en reconnaissant la légitimité des autres rites anciens.

Le concile de Trente et saint Pie V, à défaut de ramener au bercail les dissidents égarés dans l’erreur, parviendront par leur action et leur enseignement à maîtriser l’hémorragie. Mais le poison, que l’on décelait déjà au Ive siècle, continue à circuler, étant inhérent à l’orgueil des hommes. La religion de l’homme qui se fait Dieu, ne peut que s’opposer, parfois discrètement au culte du Dieu qui s’est fait homme. Et la messe tournée vers l’homme ne peut que vouloir remplacer la messe tournée vers Dieu.

Malgré les décisions du concile de Trente et de saint Pie V, on assistera, dès la fin du XVIIe siècle, au moins en France, à une nouvelle dérive, sous l’influence du gallicanisme et surtout du jansénisme qui n’est rien d’autre qu’un semi-protestantisme. Chaque diocèse en vient à concocter son rite. Certains introduisent de nouvelles prières, des lectures supplémentaires, la langue vernaculaire. Ici et là, on remplace l’autel par une table. On conserve le canon romain, presque toujours en latin, mais souvent récité à haute voix. Le respect du saint sacrifice de la messe s’en trouve de nouveau amoindri.

L’exemple français est suivi en Allemagne et en Italie où le concile de Pistoie, réuni en 1786 et condamné par Rome en 1794, décide d’étendre la concélébration et d’introduire dans la messe la langue vulgaire.

Au XIXe siècle, tout rentre dans l’ordre, grâce à l’action de Rome et à celle de personnalités comme dom Guéranger, et peut-être aussi grâce à la réaction contre l’esprit révolutionnaire. La messe retrouve pleinement sa définition que donnera saint Pie X dans son Catéchisme : « La sainte messe est le sacrifice du Corps et du Sang de Jésus-Christ, offert sur nos autels dans les espèces du pain et du vin en souvenir du sacrifice de la Croix. »

A peine le saint pape a-t-il disparue que le Mouvement liturgique commence à déraper vers de vieilles erreurs. Il va vouloir faire passer l’aspect apostolique de la messe avant son aspect cultuel : l’éducation de l’esprit chrétien prendrait le pas sur le culte rendu à Dieu. Une fois de plus, on tend à substituer la dimension horizontale à la dimension verticale.

Dès les années 1920, Dom Beauduin envisage de faire servir la liturgie au mouvement œcuménique en l’adaptant aux urgences de l’union des Eglises. Il sera condamné par Rome, mais n’en continuera pas moins à travailler dans le même sens avec les dominicains, les pères Chenu, Congar, Roguet.

Après Pie V et Pie X, Pie XII intervient. Il tente en 1947 de mettre fin à la subversion avec l’encyclique Mediator Dei où on lit par exemple : «Il faut réprouver l’audace tout-à-fait téméraire de ceux qui, de propos délibéré, introduisent de nouvelles coutumes liturgiques ou font revivre des rites périmés ». « Ce serait sortir de la voie droite de vouloir rendre à l’autel sa forme primitive de table, de vouloir supprimer radicalement des couleurs liturgiques le noir », etc. On voit que le pape s’opposait de toute son autorité aux propositions des néoliturges. En vain.

C’est dans cette ambiance trouble que fut convoqué le concile Vatican II. Là se trouvèrent réunis deux mille évêques dont le nombre faisait de l’assemblée une masse ingérable mais sensible, selon la psychologie des foules, aux manipulations des groupes de pression.

Le pape Jean XXIII, conscient du danger, avait fait préparer des textes qu’il suffisait à un concile de courte durée d’entériner. Mais, dès le début du concile, une habile manœuvre de quelques évêques qui agissaient de concert fit rejeter en bloc tous ces textes. On assista là à une prise de pouvoir qui rappelait celle des Etats Généraux de 1789 et ce qui s’ensuivit. Il fallut prolonger le concile pour laisser à des commissions le temps d’élaborer de nouveaux textes.

Une nouvelle commission se trouva donc chargée de préparer une constitution sur la liturgie. Les membres de cette commission tombèrent d’accord pour conserver la messe traditionnelle tout en admettant qu’on lui apportât quelques aménagements.

Le texte proposé par la commission fut adopté sans difficulté par les pères conciliaires, dont la grande majorité ne soupçonnait pas l’usage de ce qu’on en ferait.

A l’instar, dans un domaine bien différent, de la trop fameuse loi Veil-Chirac-Giscard, les « réformes » conciliaires commencèrent par le rappel ferme et solennel de la doctrine traditionnelle. Mais les textes entrebâillaient ensuite la porte à de rares exceptions, des « exceptions » qui devinrent rapidement la règle. La communion « dans la main » est typique à ce sujet. Se rangeant à l’avis de nombreux évêques consultés, le texte post-conciliaire promulgué par le Vatican exposait avec force que la traditionnelle communion « sur la langue », dont il détaillait toute la valeur, resterait la loi dans l’Eglise. Il était toutefois admis que, dans les lieux où un « autre usage » s’était introduit (sans légitimité !) on pourrait le conserver. Cette insolite prime à la désobéissance a servi de prétexte au renversement de la loi.

Au grand étonnement des membres de la commission liturgique du concile, il en sera de même pour la messe.

Un Consilium fut chargé de l’application de la constitution sur la liturgie. Placé sous la responsabilité du cardinal Lercaro, il était en fait dirigé par le père Bugnini. Le père Bugnini avait été le secrétaire de la commission liturgique préparatoire du concile, mais on l’avait tenu à l’écart de la commission conciliaire, car son travail « n’avait pas été jugé satisfaisant ».

Ainsi mené par un prêtre sanctionné, et plus tard accusé d’appartenir à la franc-maçonnerie, le groupe de travail comptait parmi ses membres, six pasteurs protestants ainsi appelés à participer à la réforme de la messe catholique ! Il fit expérimenter une « messe normative », c’est-à-dire, au sens propre, destinée à faire des réglages. Le saint sacrifice de la messe était essayé comme un nouveau modèle de voiture.

Le missel rédigé par le Consilium fut publié le 3 août 1969. Les experts de la commission précédente constatèrent avec stupeur que la nouvelle messe, dite de Paul VI, ne correspondait pas, même sur le plan doctrinal, au résultat de leurs travaux. L’un deux, le cardinal Stickler, a pu écrire : « Le centre essentiel de la messe, qui était précisément l’action sacrificielle elle-même, a été nettement déplacé au profit de la communion dans la mesure où tout le sacrifice de la messe a été transformé en un repas eucharistique. »

Ainsi, comme cela avait été tenté par la Réforme protestante, la Cène prenait la place du sacrifice, contrairement à la doctrine de toujours précisée par le concile de Trente. Luther aurait pu signer la définition qui ouvrait l’exposé de la nouvelle liturgie : « La Cène du Seigneur ou messe est la synaxe sacrée ou le rassemblement du peuple de Dieu sous la présidence (sic) du prêtre pour célébrer la mémoire du Seigneur. C’est pourquoi vaut éminemment pour l’assemblé locale de la Sainte Eglise la promesse du Christ : Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je serai au milieu d’eux » (donc une présence purement spirituelle qui n’existe pas si le prêtre célèbre sans fidèles !).

Devant le scandale soulevé par cette formule, la définition fut rectifiée en gros, mais elle reste celle de la messe dite de Paul VI, puisque la liturgie qu’elle introduisait n’a reçu aucune rectification.

Ce fut donc à bon droit que, avec l’accord d’une vingtaine de leurs collègues, les cardinaux Ottaviani et Bacci réagirent en présentant leur Bref examen critique.

Daniel Raffard de Brienne

Extrait du Bref examen critique du nouvel Ordo Missae, éditions Renaissance Catholique, 2004

-

Les Mémoires Inachevés de Serge de Beketch

On peut mourir pour la France. La famille de Serge de Beketch n’a cessé de mourir pour la France. Mais on peut également, lorsque la France n’est plus la France ou presque, mourir par la France. On peut avoir mal à la France, comme l’a joliment dit un jour Roger Chinaud, on peut aussi en crever, comme Serge, qui nous a quittés il y a presque deux ans. Toute la vie de Serge a été altérée par cet amour fou qu’il portait à la France, et par son corps torturant qui le faisait tant souffrir et tousser. Voici ce qu’il écrit au début de ses fabuleux mémoires, qui témoignent de son génie de nouveau-né comme d’écrivain :

On peut mourir pour la France. La famille de Serge de Beketch n’a cessé de mourir pour la France. Mais on peut également, lorsque la France n’est plus la France ou presque, mourir par la France. On peut avoir mal à la France, comme l’a joliment dit un jour Roger Chinaud, on peut aussi en crever, comme Serge, qui nous a quittés il y a presque deux ans. Toute la vie de Serge a été altérée par cet amour fou qu’il portait à la France, et par son corps torturant qui le faisait tant souffrir et tousser. Voici ce qu’il écrit au début de ses fabuleux mémoires, qui témoignent de son génie de nouveau-né comme d’écrivain :« Je suis mort de naissance. L’accoucheur m’a arraché des entrailles maternelles, tout ensanglanté, le crâne déformé et la gorge déchirée par les mâchoires du forceps. J’étais inerte, asphyxié, bleu foncé, le coeur arrêté... »

Le nouveau-né aurait pu en terminer là. Nous aurions été privés du plus grand journaliste français, et du dernier clerc mort pour la France. Mais la providence intervient, grâce au médecin :

« Alors, poliment, il a fait un petit effort. Il m’a secoué, j’imagine, comme on secoue une montre arrêtée. Et j’ai démarré. Depuis, j’essaie de me rappeler de ce qui s’est passé juste avant ce moment, mais rien. Il va falloir que j’attende pour découvrir le fameux tunnel de lumière ».

Etre de lumière, Serge de Beketch est venu peut-être pas pour nous guider, mais pour nous éclairer. Je l’imagine dans la caverne de la Moria, portant comme Frodon, son personnage préféré, une fiole d’elfe lumineux. Et pourtant, que d’obscurités n’a-t-il pas dû affronter ! Toujours de ses mémoires prodigieux, lorsque Serge évoque la disparition de son père :

« Les mois qui suivirent, les années, les décennies, apparaissent, quand je considère aujourd’hui mon adolescence et ma jeunesse jusqu’à mon mariage, comme une sorte de pays maudit, enténébré, peuplé d’ombres, chargé de nuées obscures, foudroyé par des rafales d’éclairs menaçants, assourdi par les hurlements des tempêtes et les coups de tonnerre ».

Serge était un fou de France, mais il fut aussi, comme je l’ai dit, un malade de la France, pays promis à toutes les prostitutions, à tous les démissions. Mais c’était la terre où il était né et où il devait vivre sa passion d’éclaireur et de chrétien ; voici ce qu’il en dit de la France :

« Un pays que je traversais moi aussi en diagonale, tête haute et regard ailleurs, éperdu de chagrin et dévoré de peurs inexplicables. Un pays que je me suis résigné à aimer ».

Et il l’a défendue comme personne, la France.

Je ne me serais pas permis une aussi longue préface (et même une postface) si Serge avait vécu pour nous délivrer plus que ces quelques chapitres de ses mémoires inachevés. Mais je l’ai fait dans un but bien précis : montrer comment il m’avait aidé, secouru, permis de m’exprimer, comme il l’a permis à tant de personnes. Il nous a nourris, rectifiés, consolés, comme disait Voltaire, son ennemi de toujours, inspiré pour une fois. Par contre je demanderai un effort à toutes celles et à tous ceux qui ont entrevu un monde meilleur grâce à notre Serge : achetez ce livre, pour Serge et pour Danièle.

Nicolas Bonnal

Pour commander le livre : adresser un chèque de 24 euros (ou plus !) à Danièle de Beketch, 21 bis, rue du Simplon, 75018 Paris. Port compris. -

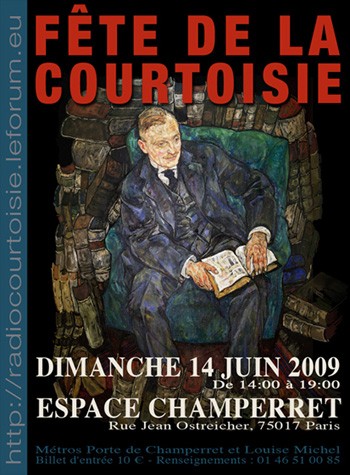

Fête de la Courtoisie, le 14 juin 2009